- HOME

- お家の意外と大事な部分、庇(霧除け)の役割とメンテナンス方法

お家の意外と大事な部分、庇(霧除け)の役割とメンテナンス方法

ちょっと前のお家だと必ずといっていいほど取り付けられている庇、屋根や外壁のようにお手入れの重要性がよく指摘される場所ではないのですが、雨漏りや庇の崩落などの不具合を見てきた経験からやはりメンテナンスは重要です。

最近のお家では固定資産税の影響やデザイン性や狭小地等の立地もあって庇を取り付けていないお住まいを見かけることも多くなりました。しかし、以前に庇のあるお家にお住まいになっていた方にお聞きしますと、「あると便利でいろいろ重宝するから、今回の家にも付ければ良かった」という声がほとんどです。

窓やドアの上に設けられたこの小さな屋根は霧除けとも呼ばれ、目立たない部分ですが、快適に生活する上で非常に重要な部分なのです。

現在、庇のあるお家にお住まいになっている方はぜひ、大切にしてあげてください。

こちらのページでは庇(霧除け)の傷みや不具合が気になっている方へ庇のメンテナンスについて解説いたします。

最近のお家では固定資産税の影響やデザイン性や狭小地等の立地もあって庇を取り付けていないお住まいを見かけることも多くなりました。しかし、以前に庇のあるお家にお住まいになっていた方にお聞きしますと、「あると便利でいろいろ重宝するから、今回の家にも付ければ良かった」という声がほとんどです。

窓やドアの上に設けられたこの小さな屋根は霧除けとも呼ばれ、目立たない部分ですが、快適に生活する上で非常に重要な部分なのです。

現在、庇のあるお家にお住まいになっている方はぜひ、大切にしてあげてください。

こちらのページでは庇(霧除け)の傷みや不具合が気になっている方へ庇のメンテナンスについて解説いたします。

【動画で確認「庇の役割とメンテナンス」】

長い文章のページとなっていますので、内容を動画でもまとめています。動画で見たいという方はこちらをご覧ください!

↓ ↓ ↓

長い文章のページとなっていますので、内容を動画でもまとめています。動画で見たいという方はこちらをご覧ください!

↓ ↓ ↓

【動画で確認「庇の役割とメンテナンス」】

長い文章のページとなっていますので、内容を動画でもまとめています。

動画で見たいという方は是非ご覧ください!

長い文章のページとなっていますので、内容を動画でもまとめています。

動画で見たいという方は是非ご覧ください!

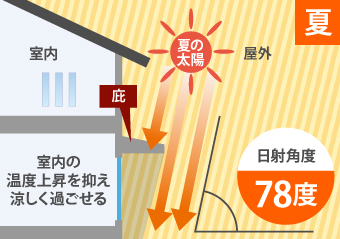

1. 夏場は太陽光を遮るので日除けとなり、涼しく過ごせる

庇は太陽光を遮り、日影を作ってくれます。そのおかげで夏場はお部屋に直射日光の差し込む量が減りますので、室内の温度上昇を抑えてくれて、涼しく過ごせるのです。また、お部屋に直射日光の差し込む量が減るということは室内のさまざまなものの日焼けを防いでくれるということです。畳や床、カーテン、家具の日焼けによる色褪せも抑制してくれます。

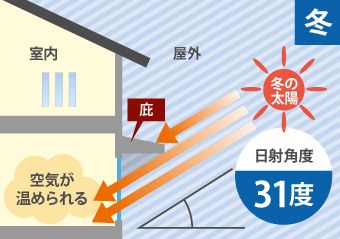

では庇があることで日光を遮り、冬、室内が寒くなるということはあるのでしょうか?

庇のせいで冬は寒くなるということはありません。日影を作るということは必然的に冬は寒くなりそうですが、そんなことはありません。その秘密は太陽の日射角度にあります。

では庇があることで日光を遮り、冬、室内が寒くなるということはあるのでしょうか?

庇のせいで冬は寒くなるということはありません。日影を作るということは必然的に冬は寒くなりそうですが、そんなことはありません。その秘密は太陽の日射角度にあります。

夏の南中時の日射角度は78度、太陽光はほぼ真上からやってきます。

一方、冬は31度。横から太陽光が差し込むので庇に遮られることはほとんどないのです。夏は涼しいが、冬はその分寒くなるということはありえないのです。こちらも庇のメリットです。

一方、冬は31度。横から太陽光が差し込むので庇に遮られることはほとんどないのです。夏は涼しいが、冬はその分寒くなるということはありえないのです。こちらも庇のメリットです。

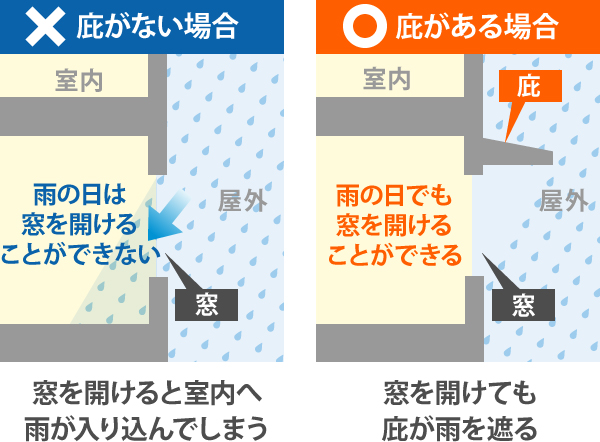

2. 雨でも窓を開けられる・雨の吹き込みをある程度まで防止できる

庇の大きさにもよりますが、風が強くなく、小雨程度であれば、窓を開けることができます。雨でも室内の空気の入れ替えをできるのです。お料理などで室内に匂いがこもってしまった時やお部屋を掃除する時は窓を開けたくなりますよね。雨が降っている時に窓を開けられるというのは庇があるお家ならではの特典です。

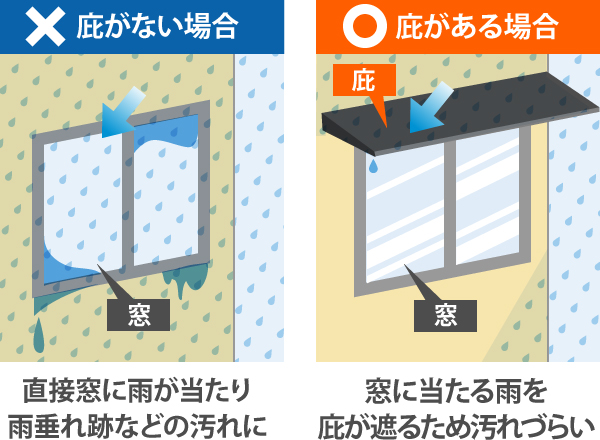

3. 窓や玄関、外壁などに汚れが付きにくい

庇は雨を遮りますから、窓や玄関に雨水が直接当たる機会も少なくなります。必然的に汚れづらくなるのです。

また、庇があることによって、窓枠を伝う雨垂れも少なくなりますので、その跡も付きにくくなります。

また、庇があることによって、窓枠を伝う雨垂れも少なくなりますので、その跡も付きにくくなります。

『直射日光を防ぐ』、『雨でも窓を開けられる』、『庇がある部分は汚れにくい』など嬉しいことが多いですね。

ちょっと専門的なことですが、『サッシや玄関のシーリングされている部分から雨漏りしにくくなる』というメリットもあります。サッシや玄関のシーリング部分に直接、雨が当たることを防ぎますから、その部分から雨漏りする可能性が低くなります。

また、シーリング部分に紫外線が直接当たることも防いでくれますから、劣化もしにくくなります。

メリットは多いが雨漏りの原因になることも

『サッシや玄関のシーリングされている部分から雨漏りしにくくなる』というメリットはあるのですが、実は古くなってくると庇自体に不具合が発生し、それが原因で雨漏りが起こりえることもあります。

庇の形状を見てもらえば分かりますが、屋根よりも勾配が少ないことの方がほとんどです。サイズが屋根のように大きくはないので、問題となることは少ないのですが、排水性が高いとは決して言えません。庇の上側、横、下側、外壁の取り合い部分のシーリング、庇の表面の下の防水紙、それらが傷み始めるとそこから雨水が浸入しはじめます。

庇の形状を見てもらえば分かりますが、屋根よりも勾配が少ないことの方がほとんどです。サイズが屋根のように大きくはないので、問題となることは少ないのですが、排水性が高いとは決して言えません。庇の上側、横、下側、外壁の取り合い部分のシーリング、庇の表面の下の防水紙、それらが傷み始めるとそこから雨水が浸入しはじめます。

また、庇と外壁の取り合い部分(取り付けられている境目の部分)はクラックが入りやすい部分でもあり、そこからも雨水が浸入する危険性があります。

庇からの雨漏りは意外と気付きにくい

庇からの雨漏りの特徴として、雨水が外壁と内壁の間に染みていくため、なかなか発見しづらいということがあります。

庇が原因となり気づかないうちに雨漏りが進行していたということがありますので、充分にお気をつけください。発見しづらいだけに、気付いたときにはかなり進行していたということも多いのです。

築年数がそれなりに経過しているお家の場合、庇の骨組みがしっかり組まれており、なおかつ柱などの構造体に取り付けられていることもあります。こういった場合、腐食が進行してしまうと、内部の構造体まで補修しなければならないケースも出てきます。場合によっては外壁などを剥がさねばならず、かなり大規模な工事になってしまいます。

築年数がそれなりに経過しているお家の場合、庇の骨組みがしっかり組まれており、なおかつ柱などの構造体に取り付けられていることもあります。こういった場合、腐食が進行してしまうと、内部の構造体まで補修しなければならないケースも出てきます。場合によっては外壁などを剥がさねばならず、かなり大規模な工事になってしまいます。

トタンやガルバリウム製で、塗装されている場合には再塗装することによって錆から鋼板を守ります。

塗装の手順を事例で紹介

金属に発生した錆を落とし、塗料をより密着させはがれにくい塗装とするためにまずはケレンを行い、下地を調整します。下地が整ったら、塗装の第一工程である下塗りです。防錆塗料によって金属の錆を防ぎます。当然塗り残しやムラは錆の原因にもなりますので丁寧に工程を進めます。

中塗り工程です。基本的には上塗りと同じ塗料を使用します。上塗り塗装の定着効果を高め、塗りムラをなくすために必要で、当然塗装の耐用年数や美観に大きく関わる工程です。さらに上塗りを行い、塗装が完了です。上塗りをすることで美観だけではなく、さらに紫外線や熱、風雨に強い仕上がりとなります。このように庇の塗装に関しましても外壁塗装と同様、中塗りと上塗りの二回塗りを行います。

素材を傷めず、大切にお住まいいただくために塗装による定期的なメンテナンスを忘れないように実施していただきたいと思います。

塗装によるメンテナンスは屋根塗装や外壁塗装と同時に行うことがほとんどです。ご不安な方は塗装を依頼する際に業者さんに確認するようにしましょう。

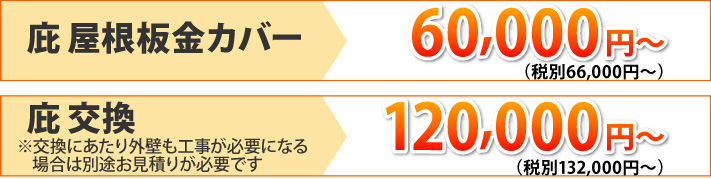

カバー工法の手順を事例で紹介

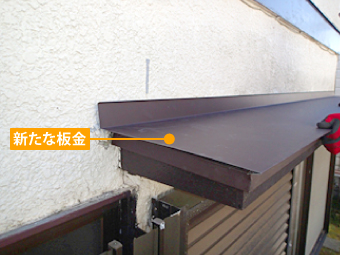

塗膜が完全に剥がれ、金属の下地がむき出しになっているばかりか雨水の浸入によって木部が腐食し、一部が崩れてしまっている状態の庇をガルバリウム鋼板によるカバー工法にてメンテナンスを行います。

カバー工法は既存の庇に新たな板金を重ね葺きする工事であるため、既存庇そのものを撤去する必要はありません。まずは経年によって劣化しているシーリングの撤去と腐食して崩れた木部を補修します。

新たなガルバリウム鋼板を被せる前に、防水紙を敷設します。そもそも錆びた板金の上にそのまま板金を被せてしまえばもらい錆によってせっかく重ね葺きした板金が劣化してしまう事にも繋がります。そのため防水紙を敷設した後、新たな板金を被せていきます。この際むき出しになった木部が雨に濡れないよう、こちらも板金巻きを行うことで、より風雨や紫外線に強い庇へと生まれ変わります。

新たな板金を被せることで庇自体は生まれ変わりましたが、外壁からの伝い雨があった際に外壁と庇の隙間から内部へと雨水の浸入があってはいけません。最後は外壁との取り合い部分にシーリングを充填し、雨仕舞を行うことで完工となります。

カバー工法が行える条件は表面の板金が傷んでるだけで、下地の傷みがそこまで進行していないという場合です。しかし板金の劣化から雨水が浸入し、下地までもが腐食してしまっているような場合は下地も含めた張替えを行います。

カバー工法が行える条件は表面の板金が傷んでるだけで、下地の傷みがそこまで進行していないという場合です。しかし板金の劣化から雨水が浸入し、下地までもが腐食してしまっているような場合は下地も含めた張替えを行います。

張替えの手順を事例で紹介

庇の軒先部分を手で触ると柔らかい触感があり、下地が傷んでいることがわかりました。さらに既存板金を剥がして目で確認すると軒先部分が濡れ、下地が歪んでしまってる状態です。防水紙も貼っていなかったため浸入した雨水が直接下地を濡らしてしまっていたようです。

傷んだ下地を撤去して内部を確認したところ、内部にまで雨水の被害がないことがわかります。板金を被せるための新たな下地を貼っていきます。

カバー工法同様にアスファルトルーフィング(防水紙)を貼り、加工したガルバリウム鋼板を設置します。外壁との取り合い部分にシーリングを充填し、雨仕舞を施工して完工となります。

庇の取り換えを事例で紹介

玄関の庇軒先の垂木が雨水の被害を受けており、手で触ると雨水によって変色した箇所がボロボロと崩れてしまうような状態でした。

お客様のご希望により長さ90cmの庇を120cmに伸ばすため新設する垂木のサイズを変更して設置します。そこに軒裏化粧板を被せ、垂木に直接固定用の釘を打ち込みます。

化粧板にさらにコンパネを重ね張りした上に防水紙を敷設します。庇も通常の屋根同様、雨漏りから庇を守るため防水紙の敷設は必須となります。

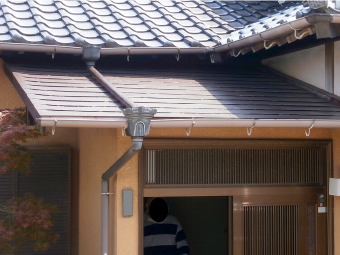

近年、多いのが庇のないお家、このようなお家にも庇を新規に設置したり、後付けすることは可能です。

軽いアルミ製やガルバリウム製、おしゃれなガラス製のものもあり、貴方のお家に彩りを添えてくれるでしょう。

お家が洋風という方はオーニングも素敵ではないでしょうか。オーニングは布(繊維)と金属の骨組みでできた可動式の日除けであり、その角度や布の出幅を調節できます。日差しや季節の日射角度に合わせて太陽光を自分でコントロールできるので大変便利です。

軽いアルミ製やガルバリウム製、おしゃれなガラス製のものもあり、貴方のお家に彩りを添えてくれるでしょう。

お家が洋風という方はオーニングも素敵ではないでしょうか。オーニングは布(繊維)と金属の骨組みでできた可動式の日除けであり、その角度や布の出幅を調節できます。日差しや季節の日射角度に合わせて太陽光を自分でコントロールできるので大変便利です。

風や光の強さにあわせて角度や出幅を自動調整してくれるものもあります。ただ、ほとんどの場合、庇もオーニングも外壁に穴を開けて固定することになります。これらの穴の防水処理をしっかり行わないとここから雨水が浸入していくことになります。

また、オーニングは可動部分が多いので、それだけメンテナンスも必要になります。大雨や強風の場合、被災を避けるため、畳まなければならないケースも出てきます。

庇も、オーニングも、定期点検を忘れずにしてあげてください。

また、オーニングは可動部分が多いので、それだけメンテナンスも必要になります。大雨や強風の場合、被災を避けるため、畳まなければならないケースも出てきます。

庇も、オーニングも、定期点検を忘れずにしてあげてください。

庇の新規取り付け、また現在のお住まいに取り付けられた庇に錆やシーリングの劣化、庇取り付け部の外壁クラックといった劣化が見られる場合は状況に適した補修をご提案させていただきます。お気軽に街の屋根やさんにご相談ください。

庇(霧除け)の役割とメンテナンス方法

●庇とは玄関などの開口部の上に設置されている小さな屋根を指し、霧除けとも言います。

●夏の直射日光の差し込みを防ぎ、涼しく過ごせるほか、雨の吹込み防止や窓や玄関に汚れが付きにくくなるといったメリットがあります。

●メリットの多い庇ですが、外壁との取り合い部分のシーリング箇所など雨漏りの原因ともなり得ます。

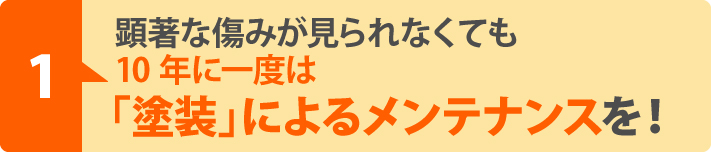

●庇の塗装メンテナンスは顕著な傷みが見られなくても10年程度で一度は行うようにしましょう。

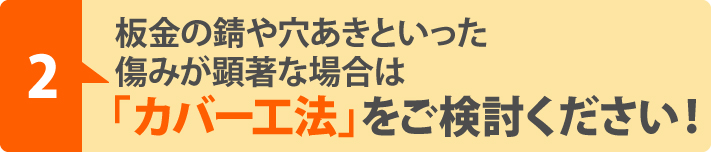

●板金に傷みや不具合が見られる場合はカバー工法、また下地にまで不具合が見られる場合は下地まで張替えを行うなどのメンテナンスをします。

●傷みが激しく、左右の高さが違ってしまっている、腐食が進み崩落してしまいそうなどの場合は庇自体の取り換えが必要となることもあります。